がん治療センター

胃がん

胃がんについて

日本人の死因の第1位は「がん」で3人に1人の割合です。胃がんはその中でも死亡率の高いがんの1つであり、男性は肺がんに次いで2位、女性でも大腸がん、肺がんに次いで3位となっています。

このような状況のもと、日本は胃がんに対する診断、治療および研究において世界的に最も進んでおり、特に胃がん検診の普及や、内視鏡検査、内視鏡的治療技術の革新は目覚しく、近年の死亡率の減少につながっています。

胃がんは胃の粘膜内の腺管細胞から発生します。以前から塩分のとり過ぎや喫煙、また野菜不足などが危険因子とされてきましたが、近年ヘリコバクター・ピロリ菌と呼ばれる胃の中の細菌がその一因であることが判明しました。この菌に対する除菌療法(抗生物質による抗菌治療)が普及しており、今後は更に罹患率が減少することが予測されています。

胃がんの症状としては、進行した場合であれば、胃痛や食欲不振、体重減少、嘔吐、吐血、下血(黒色便)、貧血などが見られますが、軽い胃部不快感や、全く症状のない方でも検診で発見されることも多く、早期発見のためには胃がん検診の積極的な受診が望まれます。

検査について

主に上部消化管X線検査(胃透視)と上部消化管内視鏡検査(胃カメラ)があります。当院では胃がん検診の精密検査や、有症状者の検査の多くを内視鏡検査で行っています。放射線被曝もなく、短時間で直接胃の中をファイバースコープと呼ばれる9mm径の細い管で観察し病気の有無を調べます。がんを疑う病変などに対しては、内視鏡下に鉗子と呼ばれる器具で病変の一部を採取(生検)して、顕微鏡を使った病理診断を行い、がん細胞の有無を調べます。また当院には長径が6mm弱の極細径の経鼻内視鏡も導入しており、咽頭反射の強い被検者には積極的に使用し、楽な内視鏡検査ができるようにしています。尚、胃透視はがんの進行度や局在を調べる目的で検査することが多くなっています。

胃X線検査(胃透視)

胃内視鏡検査

病期診断

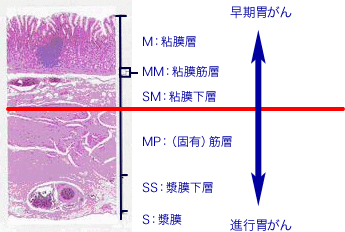

胃がんと確定診断された後には、その症状と進行度を把握するために、各種の精密検査がなされます。精密の内視鏡検査では病変の広がり、深達度(胃壁のどの深さまで癌が浸潤しているか)、肉眼的分類などが調べられます。またがんの転移の有無を全身のCT検査、超音波検査、血液中の腫瘍マーカーなどで検索します。 胃がんは大きく分けて、早期胃がんと進行胃がんに分類されています。胃がんは粘膜から発生しますが、胃壁の筋肉の層に浸潤していれば進行がん、それより浅い粘膜下層と呼ばれる深さまでにがんがとどまっていれば早期がんとなります。早期胃がんは肉眼形態により、I、IIa、IIb、IIc、III型に、進行がんは1~4型に分類されています。病期(ステージ)はがんの胃壁への深達度、リンパ節転移や多臓器(肺、肝臓、脳ほか)への遠隔転移の有無によって診断されます。

胃壁の構造

がんの胃壁深達度

- T1a: 粘膜にとどまるもの

- T1b: 粘膜下組織にとどまるもの

- T2: 固有筋層にとどまるもの

- T3: 漿膜下組織にとどまるもの

- T4a: 漿膜表面に接しているか、露出しているもの

- T4b: 直接他臓器まで浸潤しているもの

リンパ節転移の程度

- N0: 領域リンパ節に転移を認めない

- N1: 領域リンパ節に1~2個の転移を認める

- N2: 領域リンパ節に3~6個の転移を認める

- N3: 領域リンパ節に7個以上の転移を認める

その他の転移

- M0: 領域リンパ節以外の転移を認めない

- M1: 領域リンパ節以外の転移を認める

(リンパ節、皮膚、肺、肝、骨髄、骨、胸膜、脳、髄膜、副腎、その他)

| N0 | N1 | N2 | N3 | M1 | |

|---|---|---|---|---|---|

| T1a(M), T1b(SM) | ⅠA | ⅠB | ⅡA | ⅡB | Ⅳ |

| T2(MP) | ⅠB | ⅡA | ⅡB | ⅢA | |

| T3(SS) | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB | |

| T4a(SE) | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅢC | |

| T4b(SI) | ⅢB | ⅢB | ⅢC | ⅢC |

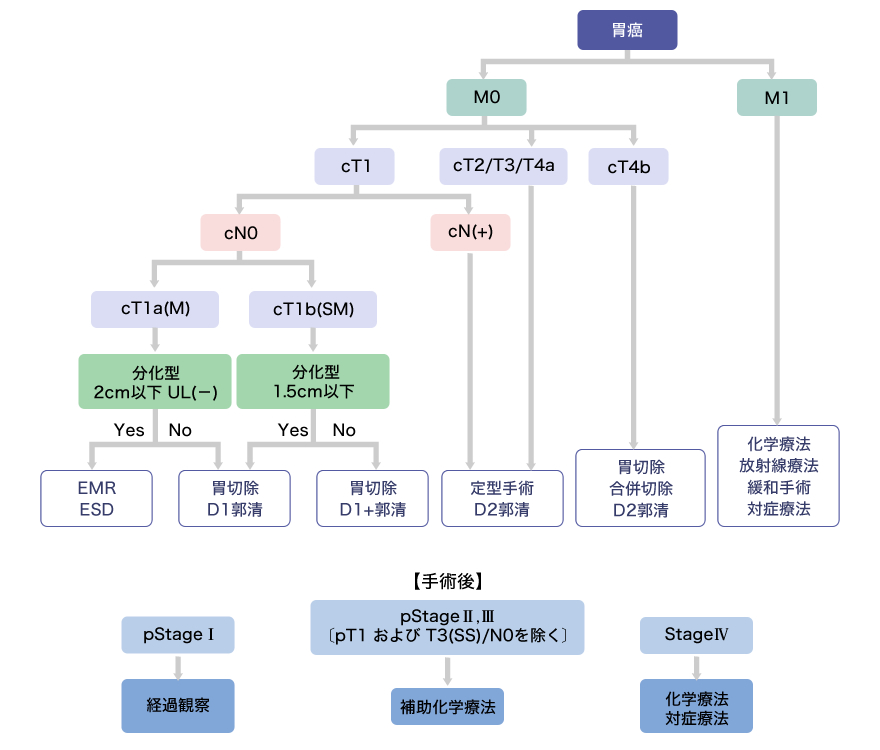

日常診療で推奨される治療法選択のアルゴリズム

胃癌治療ガイドライン 医師用 2014年【第4版】より引用)

原則として胃癌治療ガイドラインに準じた治療法を行い、また臨床研究としての治療法も有望な治療として期待されます。それぞれ十分検討し、一人一人にとって最も良い治療法を選択しています。

主に粘膜癌に対し行われる内視鏡治療(EMR/ESD)では、組織型、病変の大きさ、潰瘍の有無などによって適応が決まります。

手術は、病変の部位、進行度によって切除範囲(2/3切除、全摘)やリンパ節郭清(D1,D2)の適応が決まります。また、近年は低侵襲な腹腔鏡手術も広く普及し、主に比較的早期の段階の胃癌に対し施行されています。また術後補助化学療法として、主にStage II/IIIの症例に対し経口抗がん剤を用いた外来化学療法をおこなっています。

切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法は、最近の進歩により高い腫瘍縮小効果が実現できるようになってきています。ガイドラインに準じた標準的治療を、治療効果、副作用を良く判断し、治療をおこなっていきます。また、より安全に有効な治療法の開発のために全国のがん診療連携拠点病院や大学病院と連携し臨床研究にも協力しています。

(参考文献)

胃癌治療ガイドライン 医師用 2014年5月改訂 【第4版】

金原出版

胃がんの治療

胃がんには様々な治療法がありますが、標準治療として手術、内視鏡的治療、化学療法があります。

非常に早期の胃の粘膜がんでは内視鏡的粘膜切除・粘膜下層剥離術を内科にておこなっています。内視鏡的粘膜切除術の適応にならない、それより進んだ患者さんを外科で治療します。

内視鏡的治療

早期胃がんの中でリンパ節転移の可能性がほとんどないと考えられる病変に対しては内視鏡的切除ができます。日本胃がん学会のガイドラインでは分化型がん、粘膜内がん、病巣に潰瘍または潰瘍瘢痕がない、大きさが2cm以下という適応を示し、内視鏡治療を外科治療に代わる治療法として挙げています。

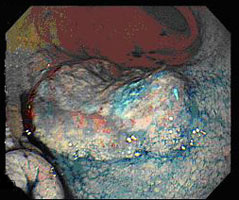

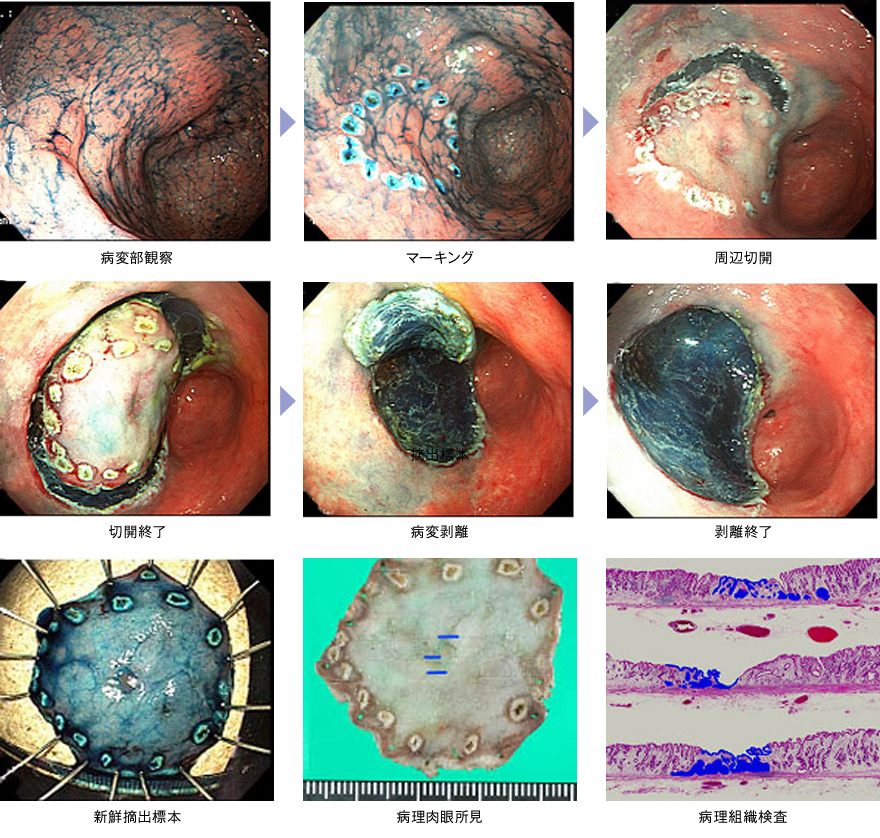

特に近年は処置具を含めた内視鏡機器の発展により、粘膜下層剥離術(ESD)とよばれる内視鏡的治療が広くなされるようになりました。病変を内視鏡直視下に観察して、切除範囲を決めるマーキング、粘膜下層への局注液注入、周辺切開、剥離の手順で病変を一括して切除、回収します。なお臨床試験として近年では粘膜内癌で潰瘍のないものであれば大きさは制限なく、また粘膜下層浅層への病変や、潰瘍廏痕合併の病変などは大きさを限定して施行しています。

当院においても、術前診断の上、病変を一括切除可能と判断できれば場所や大きさにもよりますが、患者さんへの十分な説明とご理解を得た上で、積極的にESDをしています。この方法は外科的に胃切除されないため、術後の回復や臓器温存により高いQOLが得られます。ただし、病理組織検査による最終診断によっては、内視鏡的治療後に追加で外科治療が必要になることがあります。

早期胃がんの内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)の実際

最終診断:Gastric cancer pType 0 IIc T1(M) tub1 INFα, ly0, v0

外科的治療

胃がんの場所、広がり(転移)や進行度を手術前に内視鏡、胃透視、CTなどの検査を行い評価し、最適の手術方法を決定します(手術方法は後述)。さらに、胃がんが進行して他の臓器へ及んでいる場合には、膵臓、脾臓、肝臓、食道、大腸などの合併切除(拡大手術)を行う場合や症状の改善を図るために食べ物の通り道を作る手術(バイパス手術)を行うこともあります。

一方比較的早期の段階であれば、胃の切除範囲やリンパ節を取り除く範囲を少なくする縮小手術や、近年は、腹腔鏡下手術が広く普及し、小さな切開創のみで胃を切除する腹腔鏡下胃切除術を行います。

術後はクリニカルパスという治療経過表に沿って、医療者側、患者側お互いにわかりやすく安心して治療が行われるように努めていますし、食事については退院までにご家族を交えて栄養指導を行いスムーズに自宅療養に移れるようにしております。

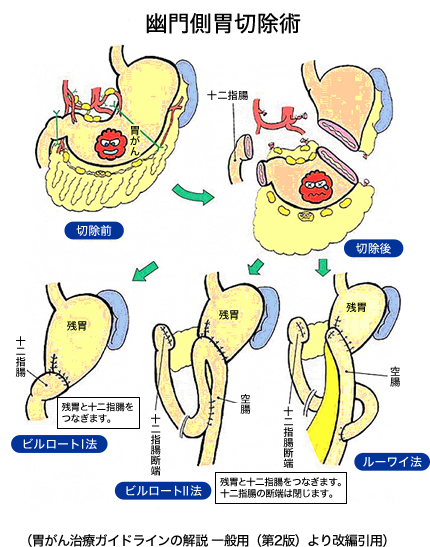

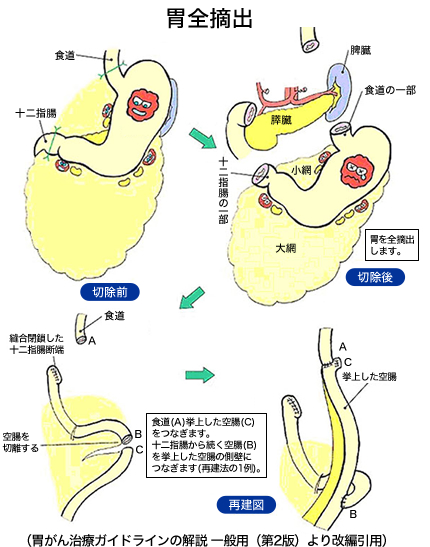

手術様式の説明

幽門側胃切除術:通常最も多く行われる手術(定型手術)で、胃の出口(幽門)側の2/3以上切除してリンパ節を取り除く手術

噴門側胃切除術:胃がんが胃の入り口(噴門)に近い部のみにある場合に行う手術

胃全摘術:胃がんが全体に広く広がっている場合に行う手術

化学療法

stageIVのように遠隔転移などのために外科療法で切除しきれない場合や、術後に再発した場合は抗がん剤による治療を行います。 抗がん剤には、内服薬と注射薬があります。様々な抗がん剤が開発されており、またその投与法も数種類を組み合わせて使用するなどの方法により、以前より効果が認められるようになっています。薬のみで完全に胃がんを治すことは現時点では困難ですが、比較的進行した症例など手術後に行う術後補助化学療法は近年の臨床試験によって術後再発を低下させることが確認されています。 進行した癌をまず抗がん剤で小さくしてから手術する術前化学療法も症例に応じて行います。一方、広範な転移や術後再発などの手術摘出困難な進行した胃がんに対する抗がん剤治療も進歩してきています。ただし、がんが完全に消失した「治癒」の状態になるのは依然として非常に困難であるため、その目標は、いかにしてがん病変の進展を抑え、QOLを保ちながら延命できるか、ということになります。患者さんの体重や全身状態にあわせて、薬剤の量や投与法を調節し、副作用を軽減することによって効果が上がるようになりました。 特に近年では外来化学療法が浸透し始めており、当院でも通常の日常生活をしながら多くの患者さんが化学療法を受けています。今後胃がんの治療成績向上のためにも、化学療法の進歩は欠かせないものだと考えます。当院でも、より安全で効果的な抗がん剤治療を目指して、全国のがん診療拠点病院、大学病院などと連携して臨床試験に参加しています。

十分に納得した治療を受けるために

胃癌学会から、胃がんの治療を理解しようとするすべての方のために「胃がん治療ガイドラインの解説」が出版されており、標準的な治療法を含めて胃癌について大変詳しく解説されています。一方、個々の患者さんは、それぞれの状態(年齢、体力、持病など)が異なるため、手術、化学療法を受ける前に全身状態を十分に検査し、これらを総合的に判断し、その方に最も良い治療法を最終的に決定する必要があります。胃がんについて、担当医とよく相談し、納得した上で最適な治療を受けることが重要です。

(参考文献)

- 1.国立がんセンターがん対策情報センター がん情報サービス

- 2.「胃癌治療ガイドライン」医師用2014年5月改定 第4版

日本胃癌学会/編 金原出版 - 3.「胃がん治療ガイドラインの解説」一般用 2004年12月改定 第2版

日本胃癌学会/編 金原出版