看護師特定行為研修

- > 看護師特定行為研修

- > 受講される方へ

受講される方へ

研修スケジュール

カリキュラムは、「共通科目」と「区分別科目」からなります。

共通科目・区分別科目ともにe-ラーニングによる自宅学習を中心に、2~3日/月の集合研修を行います。

集合で学ぶ演習・実習・科目試験以外は、自施設で働きながら研修受講を進めることが可能です。

区分別科目実習は、基本的に自施設で行っていただきます。

【研修期間】2026年4月6日~2027年3月19日(予定)

| 2026年4月 | 開講式 | 2026年4月6日(予定) |

|---|---|---|

| 4月~9月 | 共通科目 | e-learning(自宅).........192時間 演習・実習(集合研修)...56時間 科目試験(集合研修)......7時間 |

| 9月~12月 | 区分別科目 | e-learning(自宅).........14~44時間 演習・実習(集合研修)...2~13時間 科目試験(集合研修)......1~5時間 ※選択科目により時間数は異なります |

| 2026年12月~2027年2月 | 区分別科目実習 (自施設実習) |

14~24日間 ※選択科目により異なります |

| 3月 | 修了式 | 2027年3月19日(予定) |

- ●スケジュールは予定ですので、変更する場合があります。

- ●区分別科目の実習期間は約2ヵ月間設けていますが、実質の実習日は14~24日です。

症例の多少や経験値により変動する可能性があります。

研修風景

2024年4月8日、看護師特定行為研修5期生の開講式を行いました。

5期生は、院内より10名、院外より12名の計22名です。

今回はすでに研修を修了している3名も追加の特定行為区分取得を目指し、

開講式に参加しました。

この1年間、切磋琢磨しながら仲間とともに学びをスタートします。

前期5~9月 共通科目

共通科目では、「臨床病態生理学」「臨床推論」「フィジカルアセスメント」「臨床薬理学」「疾病・臨床病態概論」「医療安全・特定行為実践」の6科目について学習します。臨床での経験豊富な医師・薬剤師が指導に協力してくださいます。演習や実習を通して、病態を考えながら幅広い思考過程を学びます。

後期10~12月(区分別科目)

区分別科目は、それぞれが取得する区分のみ選択して研修に参加します。

薬剤調整に関する区分は机上訓練が中心となりますが、「気管チューブの位置調整」「創傷管理~壊死組織除去~」「動脈血採血」などは、人体の構造・解剖を理解しながら、シミュレーター人形等を用いて、その技術を医師から学びます。集合研修の限られた時間で基本的手技を習得し、OSCE(実技試験)合格後は、各施設で臨地実習を通して学びを深めます。

今年度の受講生だけでなく、既に特定行為研修を修了している人も追加区部取得のため合流します。新たなコミュニケーションの場を通じて、色々な人の話を聞けるのも当院研修のメリットです。

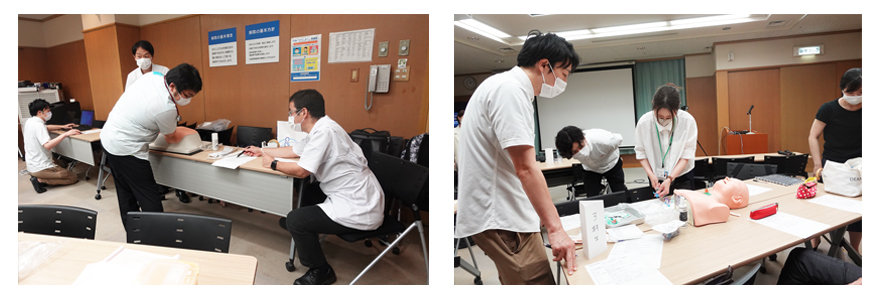

特定行為 修了者フォローアップ研修

当院では、修了者を対象に、年1~2回のフォローアップ研修を開催しています。

2023年6月30日(金)第3回目のフォローアップ研修を開催しました。対象は1~3期生で、うち18名が参加しました。研修プログラムは以下の通りです。

- <第1部>処置に関連した復習OSCE(※OSCE:実技評価)

- <第2部>症例を通して臨床推論で考える

- <第3部>修了者による実践報告(1人1事例報告)

<第1部>

今回は、「気管チューブ位置調整」・「気切カニューレ交換」・「動脈血採血」の3つの行為について、医師に実技評価を受けながら手順・注意点を復習しました。決して自己流にならず、基本を忠実に守ったうえで多くの臨床経験を重ねることが重要です。また、お互いが経験した症例を語ることで、さらに学びが深まったようです。

<第2部>

模擬症例を通して、グループでディスカッションしました。患者経過から、栄養および水分の評価・検査データを読み解くこと・病態判断を行いました。指導医からの助言を受け、共通科目で学んだ知識を活用することの大切さを再確認しました。

<第3部>

実践報告は、18名全員が1人1事例または現状の報告を行いました。お互いの経験事例や取り組みを聞くことで、自身の活動へのヒントにも繋がります。看護の視点を持ちつつタイムリーな患者介入ができている症例、患者を生活者として捉えケアの一部に特定行為を活かせている症例、3期生のなかには実習中から継続して患者に関わってくれている発表もありました。今回の実践報告は、修了者が所属する施設の看護部長や関係者様にも会場・web形式で聴講していただきました。修了生の皆さまの、今後のさらなるご活躍を期待しております。

特定行為研修修了者バッチ

済生会福岡総合病院の特定行為研修修了者バッチは、羽を葉で表したシンボルマークです。

このシンボルマークには2つの思い(願い)が込められています。

1. 特定行為研修修了者としての成長=「3色の葉」

- ♡ 若葉がすくすくと成長していくように、特定行為研修修了者として成長して欲しい。

- ♡ 特定行為研修受講から修了後の活動まで、一歩ずつ段階を踏んで確実な知識と技術を身につけて欲しい。

2. 特定行為研修修了者としての活躍=「枠に収まらない羽」

- ♡ 飛ぶ鳥のように羽を広げて、枠に収まらないくらい大きく羽ばたいて欲しい。

- ♡ 院内活動にとどまらず地域全体を活動の場と捉えて活躍して欲しい。

研修修了者の声

●2023年度 修了生(4期生)

諌山 由紀子(済生会飯塚嘉穂病院)

■受講動機

皮膚・排泄ケア認定看護師として活動する中で、慢性創傷である褥瘡の毎日の処置は、患者・看護師にとって負担の大きなものだと常々考えています。処置を丁寧に行っていても、明らかに壊死が進行している創に対しては、効果の乏しい軟膏処置を施している様子を度々目にすることがありました。特定行為研修を受講することで医師がその場にいなくても、治療停滞や変化する患者の状態へタイムリーに対応することができると考え、受講に至りました。

■研修の感想

e-ラーニング履修開始の2か月は、集合研修もなくこれでいいのかという不安もありましたが、指導補助者からはいつも励ましの言葉をもらい、とても心強く感じました。集合研修では、他の受講者との交流で難しい科目も楽しく学ぶことができました。実習では、それまでの学びをフル活用しなくてはならず、実習記録に苦戦しましたが、特定行為を学んだからこそ自身の看護の視野が広がったことを実感できました。本当に楽しく、あっという間の1年でした。

●2022年度 修了生(3期生)

熊本 怜香(済生会唐津病院)

■受講動機

私は自施設のRST委員会に所属し、RSTラウンドやスタッフ教育などに携わってきました。その中で知識不足を感じ、私が行う看護は正しいのだろうかと疑問に思うようになりました。そのような時に、所属長から特定行為研修の受講を勧められました。研修を受講し、知識や技術を身につけることで、看護に自信を持つことができるのではないか、看護師の目線で特定行為を行うことで看護の幅が広がるのではないかと考え、受講を決めました。

■研修の感想

e-ラーニングは単位数が多く自分との戦いでしたが、職場の協力や研修機関の指導補助者をはじめ研修仲間の支えがあり、乗り越えることができました。研修の終盤には実習があり、職場の協力のもと自施設で実習を行いました。e-ラーニングや集合研修で学んだことを実際の患者さんに応用することはとても難しく、苦悩する日々でした。しかし患者さんにじっくり向き合い医師から指導を受けるという、日頃経験できないことができ、とても有意義な実習となりました。

●2021年度 修了生(2期生)

松本 勝二郎(国立病院機構 福岡病院)

■受講動機

感染管理認定看護師として活動しながら、現在の重症心身障がい児(者)病棟で人工呼吸器患者をみるなかで、力不足を感じることや病態判断に迷うことがありました。特定行為研修のことは知っていて、何かしらの形で受けたいと思っていたところ、看護部長から「受けてみたら」と背中を押していただきました。すぐに「はい!」と返事をし、受講を決意しました。

■研修の感想

自施設で足りない症例については済生会福岡病院で実習をさせていただきましたが、先生方をはじめ、スタッフの皆さんの研修を受け入れてくださる体制がとても整っていました。研修修了者からの実践に向けたいろいろな情報やアドバイスもとても助かりました。これからは患者を中心とし、医師やPT・ME・栄養士たちと連携しながら、学んだ知識をいかしていきたいと思います。重心患者で必要な「胃ろう・腸ろう交換」などについても、今後機会があれば取得していきたいです。

●2020年度 修了生(1期生)

野口 あすか(済生会福岡総合病院)

■現在の活動

呼吸器関連の特定行為を中心に活動しています。人工呼吸器離脱目標や鎮静深度を医師と話し合い、患者の状態変化に合わせた設定変更や鎮静薬の調整をタイムリーに行っています。気管切開チューブの定期交換は、特定看護師で院内の約80%を担うようになりました。また、病棟で挿管チューブ位置が浅い患者を発見した場合、医師の到着を待つことなく、適正な位置へ変更することも可能となりました。このような医行為での介入を通して、医師と目標を共有しやすくなり多職種との連携の架け橋の役割も担っています。

■今後、受講を考える方へのメッセージ

研修ではこれまでの看護教育にはない、医学の臨床推論や医療面接を学ぶことができました。医行為を行う上で必要な実践力や判断力が身につき、安全に配慮した活動ができるようになります。また、特定看護師は医行為だけでなく、看護のマインドを大切にしながら「治療」と「生活」の両面から患者を支援し、実践力の高い医療を提供することを目指しています。今後は、急性期から在宅まで様々な医療現場への活動の拡大が期待されています。地域医療に携わる多くの看護師の皆様とともに学べることを楽しみにしています。