がん治療センター

大腸がん

大腸がんについて

近年、日本では胃がんが減少してきているものの、これに代わり欧米のように大腸がん(結腸がん、直腸がん)は年々増え続けています。

女性のがんによる死亡率では大腸がんが第1位となり、男性でも、肺がん、胃がんに次いで第3位となっています。増加の原因としては、食生活の欧米化(脂肪や動物性たんぱく質の摂取量が増え、炭水化物や食物繊維の摂取量が減少)や高齢化社会の到来によると考えられています。また肥満や喫煙、運動不足は危険因子とされています。一部は遺伝的要因もあることがわかっています。病因や治療法が最も研究されている癌腫の1つでもあります。

近年の大腸がん治療の進歩は目を見張るものがあり、最も有効な治療手段と考えられる手術手技の進歩は、術後再発率を大幅に改善し、治癒率を向上に大きく貢献しています。一方、化学療法や放射線療法などの治療法の進歩も著しく、特に化学療法はここ10~15年の間に、欧米を中心に大規模な臨床試験の結果が報告され、治癒率の向上に大きく貢献しています。腫瘍縮小や生命予後延長に寄与することが明らかになってきました。

大腸癌研究会から、これらの多様化してきたがん治療法の均てん化のために「大腸がん治療ガイドライン」が発表されました。当院でも、このガイドラインを参考に、患者さんに最適な治療法を目指しています。

症状

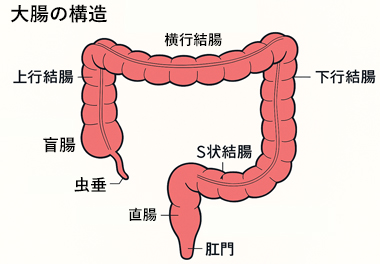

大腸は1.5-2mの腸管で、小腸(回腸)に続いて、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸、肛門管からなります。

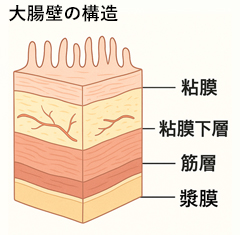

大腸の壁は便が通る内側から粘膜、粘膜下層、筋層、漿膜からなり、主に液状の内容物から水分を吸収し、固形にして便を形成します。

大腸がんは結腸がんと直腸がんの総称ですが、他の消化管と同様に粘膜の腺管から発生し、内腔および壁深部に浸潤していきます。大腸がんの罹患部位としては、頻度的におよそ2/3がS状結腸と直腸に認められます。

大腸がんの症状としては、肛門に近いほどその症状が出現しやすく、がんからの出血による下血(排便時出血、粘血便)、貧血症状(動悸や息切れ、倦怠感)、また内腔が狭くなることにより便が細くなる、残便感がある、腹部膨満感、さらに腸閉塞症状として全く便がでなくなる、吐気がするなどがあります。またお腹のしこりとして発見されることもあります。

検査

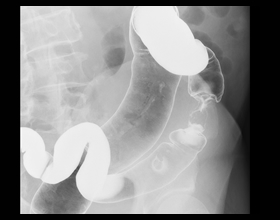

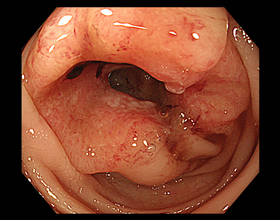

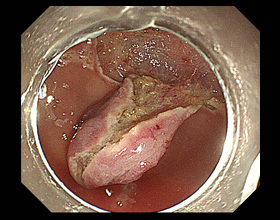

早期発見のために、便中に潜んだ血液を調べる便潜血反応検査が、大腸がんのスクリーニング検査として広く行われています。また、大腸がんの症状が認められれば、積極的に直腸指診、大腸内視鏡検査、注腸X線検査(バリウムによる大腸造影検査)で大腸の検査を行います。なかでも大腸内視鏡検査は前処置にて、大腸内の便を全て特別な下剤(腸管洗浄剤)によって排出させ、肛門から大腸用の内視鏡を挿入し、直接、末端部回腸から全大腸を観察します。

ポリープなどの病変があれば、生検により一部病変組織を採取し、病理組織検査で良悪性を判断します。また小さな病変であれば、そのまま内視鏡的に切除(ポリペクトミーや粘膜切除)したりします。

大腸がんと診断されたら、さらにその進行度(がんの深さや転移の有無)を調べる目的で胸部X線検査、全身のCT検査、MRI検査、腫瘍マーカーなどが施行されます。

また高速に撮影可能なヘリカルCTによるバーチャルコロノスコピーも苦痛のない大腸がんスクリーニング検査として期待されています。

大腸X線検査

大腸内視鏡検査

病期診断

大腸がんの進行度(T分類:深さの分類)

T1:粘膜下層(SM)へ食い込む

T2:固有筋層(MP)まで達する

T3:筋層を超えて漿膜直下(SS)へ

T4a:漿膜(SE)を破る・腸の外へ

T4b:他臓器浸潤 小腸・膀胱・子宮などに食い込む

大腸がんは大きく早期大腸がんと進行大腸がんに分けられます。 早期がんは粘膜下層までにとどまっているがんであり、筋層に入ると進行がんとなります。病期分類は深達度(大腸壁への浸潤の程度)、リンパ節転移の程度、遠隔転移(肝臓や肺、腹膜ほか)の有無で決められます。

| Stage0 | がんが粘膜内にとどまっているもの |

|---|---|

| StageI | がんが大腸壁(固有筋層)にとどまっているもの |

| StageII | がんが大腸壁(固有筋層)まで浸潤しているが、リンパ節転移のないもの |

| StageIII | リンパ節転移のあるもの |

| StageIV | 遠隔転移や腹膜転移があるもの |

治療

Stage0の病変に対しては大きさや場所が許されれば、内視鏡的切除(粘膜切除やポリペクトミーまた粘膜下層剥離術:臨床研究段階)があります。 I期からIII期は手術が基本ですが、低侵襲治療として、腹腔鏡補助下の手術やロボット支援下手術、補助療法として化学療法(抗がん剤治療)や放射線治療があります。 IV期でも出血や閉塞症状に対しては腸切除の対象となりますが、基本的には生活の質(QOL)を考慮しながらの化学療法、放射線療法が主体となります。

●内視鏡治療

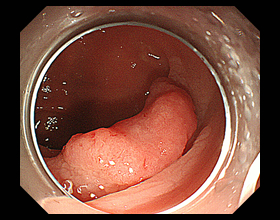

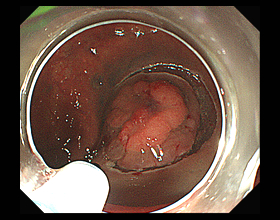

早期がんで粘膜下層に浸潤のない病変を適応とし、内視鏡的ポリペクトミーと内視鏡的粘膜切除術(EMR)、また、食道、胃の早期がん同様に粘膜下層剥離術(ESD)も場所や大きさ、形態を考慮し、適応を限定してなされています。 ポリペクトミーは茎を有するポリープが対象で、内視鏡先端からスネアと呼ばれる投げ縄状のワイヤーを出して、茎を絞扼し、高周波電流で焼却切除します。 一方平坦な病変に対して施行される治療法がEMR(スネアをかけて切除)とESD(周囲を切開して剥離する)になります。 ただし切除回収した病変の最終病理診断により、リンパ節転移の危険がある場合には追加で手術が必要となります。また内視鏡治療では偶発症として、出血(0.36%)、大腸に穴が開く穿孔(0.2%)があります。

大腸腫瘍に対する内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)

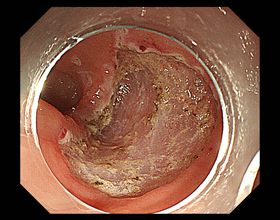

病変観察

周辺切開

粘膜下層剥離

剥離終盤

剥離終了

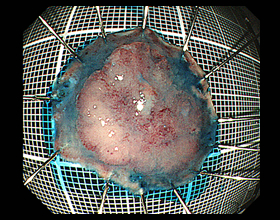

摘出標本

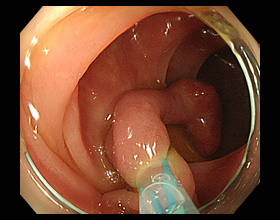

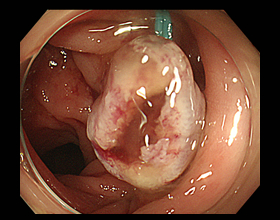

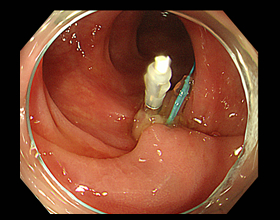

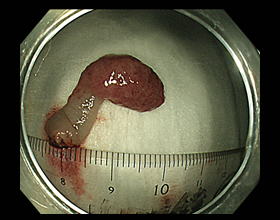

有茎性大腸ポリープ切除

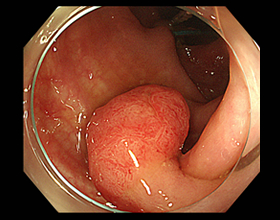

有茎性大腸ポリープ

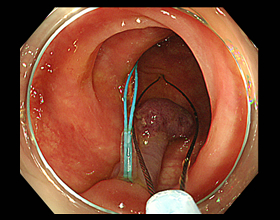

スネアをかける

スネア絞扼

電気切除

クリップ縫合

摘出標本

●手術

○基本方針

切除可能な大腸がんは、手術が第一選択です。当院では腫瘍のある腸と、がんが広がりやすいリンパ節を適切に切除します。必要に応じて、周囲臓器(小腸・膀胱・前立腺・子宮など)や転移臓器(肝・肺など)への手術も、関連診療科と連携して行います。

○当院の強み:ロボット支援下手術(低侵襲手術)

腹腔鏡手術に加え、ロボット支援下手術を多数実施しています。ロボット支援手術は、執刀医の操作を高精度に再現するシステムで、拡大視野と手ぶれ補正、自由度の高い鉗子が特長です。繊細な操作が求められる骨盤内(直腸がん)で真価を発揮します。» 手術支援ロボットの詳細・実績はこちら

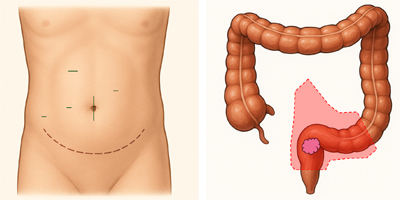

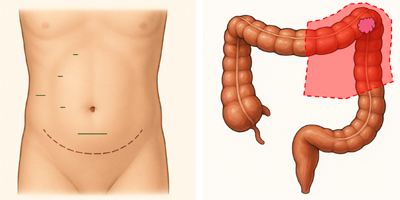

ロボット支援下の代表3術式

直腸前方切除術(LAR)

結腸左半切除術(LHC)

結腸右半切除術(RHC)

○肛門をできるだけ残す工夫(直腸がん)

下部直腸がんでは人工肛門(ストーマ)が必要になることがあります。当院では肛門温存をめざす前方切除術を積極的に行い、ロボットの精密操作を活かして肛門機能に関わる神経・筋肉を丁寧に温存するよう努めています。

○術後の生活を守る取り組み(神経温存・機能温存)

排尿障害や性機能障害の予防のため、骨盤内自律神経の温存に細心の注意を払います。また、ERAS(術後回復強化)に基づく痛みの少ない管理・早期離床・早期食事で、日常生活への復帰をサポートします。

●化学療法

近年、大腸がんに対する化学療法(抗がん剤治療)は、著しく進歩しています。

化学療法には、術後再発抑制を目的とした補助化学療法と、転移・再発大腸がんに対する全身化学療法があります。

補助化学療法には、手術で切除された病理組織検査の結果で、リンパ節転移を認める場合や、癌の悪性度が高いと判断された場合に、再発を抑制し予後を改善させるために行われます。経口抗がん剤や点滴による抗がん剤等を用いて、副作用等に十分に留意しながら、外来治療にて行います。

転移再発大腸がんに対する全身化学療法は、分子標的治療薬などの新規抗がん剤等によって、近年大きく進歩しています。化学療法の目的は、腫瘍増大を抑制させ、症状コントロールを行うことであり、治療効果と副作用の出現を良く評価し、治療を行っていきます。

また、より安全に有効な治療法の開発のために、全国のがん診療連携拠点病院や大学病院と連携し、臨床研究に協力しています。

●放射線治療

主に直腸癌に対して、手術前後の腫瘍縮小や再発予防目的の照射を行っています。また切除不能の転移や再発による症状の緩和目的でも照射されます。

治療成績とまとめ

病期分類では0期の5年生存率はほぼ100%です。その他I期が90%、II-III期は70%以上ですが、IV期では切除例25%、全体では10%以下です(国立がんセンターによる)。高齢化社会の到来とともに、がん、なかでも大腸がんは年々増加しています。早期発見と早期治療がその対策であり、積極的な検診や大腸検査の受診が望まれます。

十分に納得した治療を受けるために

大腸がん研究会から、大腸がんの治療を理解しようとするすべての方のための「大腸がん治療ガイドラインの解説」が出版されており、標準的な治療法を含めて大腸癌について大変詳しく解説してあります。 一方、個々の患者さんは、それぞれ状態(年齢、体力、持病など)が異なるため、手術、化学療法を受ける前に全身状態を十分に検査し、これらを総合的に判断し、その方に最も良い治療法を最終的に決定する必要あります。 大腸がんについて、担当医とよく相談し納得した上で最適な治療を受けることが重要です。

(参考文献)

- 1.「大腸癌治療ガイドライン」医師用2014年版 大腸癌研究会/編 金原出版

- 2.「患者さんのための大腸癌治療ガイドライン」2014年版 大腸癌研究会/編 金原出版